भारतीय दण्ड संहिता: सामान्य परिचय- भाग 1.1

भारतीय दण्ड संहिता (आईपीसी) क्या है?

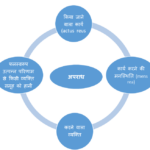

भारतीय दंड संहिता जिसे इंग्लिश मे Indian Penal Code, और संक्षेप में आईपीसी कहते है, भारत की मूल सारभूत आपराधिक विधि (substantive criminal law) है। सारभूत आपराधिक विधि (substantive criminal law) का अर्थ होता है ऐसा कानून जो यह बताता है कि कौन सा कार्य अपराध होगा । अर्थात कौन-सा कार्य दंडनीय होगा और इस कार्य के लिए दंड क्या होगा?

दूसरे शब्दों मे यह किसी अपराध को परिभाषित करता है। उदाहरण के लिए, यह बताता है कि चोरी क्या है और इसके लिए दंड क्या होगा? लेकिन यह ये नहीं बताता कि दंड देने के लिए प्रक्रिया क्या होगी । यह प्रक्रियागत कानून (procedural law) बताता है। इसीलिए सारभूत कानून (substantive law) प्रक्रियागत कानून (procedural law) से मौलिक रूप से भिन्न होता है।

आईपीसी में कितनी धाराएँ हैं?

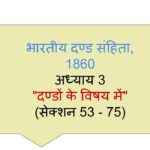

भारतीय दण्ड संहिता ( आईपीसी) मे कुल 23 अध्याय (chapter) और 511 धाराएँ (sections) है। विभिन्न संशोधनों द्वारा इसमे लगभग 27 धाराएँ और जोड़े गए है। चूंकि नई धाराएँ पुरानी धाराओं मे ए, बी, सी, डी, इत्यादि के रूप मे जोड़े जाते हैं; इसलिए धाराओं की संख्या अभी भी 511 ही है।

भारतीय दंड संहिता मे संशोधन

आईपीसी के लागू हुई करीब 160 वर्ष हो गए है। इस दौरान इसे बदलते समय की जरूरतों के अनुकूल बनाए रखने के लिए इसमे अभी तक 77 संशोधन हो चुके है। 76वाँ संशोधन 2013 मे किया गया था। इसका नाम था the Criminal Law (Amendment) Act, 2013 ।

निर्भया कांड के बाद महिला सुरक्षा की बढ़ती मांग के मद्देनजर यह संशोधन किया गया था। सका मुख्य उद्देश्य था महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों की परिभाषा को विस्तृत करना। साथ ही इनके लिए दंड को और कठोर बनाना।

लेकिन इसके बावजूद स्थिति मे सुधार नहीं हुआ। कठुआ और उन्नाव जैसे क्रूर रेप केस हुए जिसमे पीड़िता कम उम्र की बच्चियाँ थी। इसलिए आपराधिक कानून मे पुनः संशोधन की जरूरत महसूस की गई। परिणामस्वरूप the Criminal Law (Amendment) Act, 2018 पास हुआ।

पहले 21 अप्रैल को यह एक अध्यादेश के रूप मे पारित हुआ। यह 6 अगस्त को संसद द्वारा एक अधिनियम के रूप मे पारित हुआ । राष्ट्रपति की सहमति मिलने के बाद यह आपराधिक विधि मे 77वां संशोधन बन गया।

आईपीसी के लागू होने की तिथि

यह संहिता 6 अक्तूबर, 1860 को पारित हुआ (1860 का अधिनियम संख्यांक 45 के रूप मे) । लेकिन लागू हुआ 1 जनवरी, 1862 को। यह पहले उस समय के ब्रिटिश भारत मे लागू हुआ। ब्रिटिश भारत का अर्थ है जो क्षेत्र प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश क्राउन के द्वारा शासित होते थे। भारतीय रियासतों (princely states) मे यह बहुत बाद मे, 1940 मे लागू हुआ।

गोवा, दमन और दीव भारत का अंग स्वतन्त्रता के बाद बने इसलिए वहाँ यह 1 अक्तूबर, 1963 को लागू हुआ। कश्मीर भी एक स्वतंत्र रियासत था । लेकिन वहाँ यह अन्य रियासतों से पहले लागू हुआ था।

कश्मीर में यह पहली बार प्रसिद्ध डोगरा शासक रणबीर सिंह के समय (1830-1885) लागू हुआ था । इसलिए वहाँ इसे रणबीर दंड संहिता (Ranbir Penal Code) कहते है। बाद मे 1932 और 1989 मे वहाँ के विधायिका ने इसे नए रूप मे पारित किया । लेकिन अभी भी इसका नाम यही है। 2019 तक वहाँ आरपीसी, 1989 लागू था। अब वहाँ भी आईपीसी लागू है।

आईपीसी थोड़े-बहुत संशोधनों के साथ भारत के सम्पूर्ण भौगोलिक क्षेत्र मे ही नहीं बल्कि ब्रिटिश उपनिवेश के अन्य देशों मे भी लागू हुआ। उदाहरण के लिए पाकिस्तान मे पाकिस्तान पीनल कोड (पीपीसी), सिंगापुर पीनल कोड (एसपीसी) आदि। इन देशों मे थोड़े-बहुत संशोधनों के साथ यह आज भी लागू है।

आईपीसी का निर्माण

आईपीसी का पहला प्रारूप प्रथम विधि आयोग (First Law Commission), के द्वारा बनाया गया था। यह कमीशन 1833 के चार्टर्ड एक्ट के तहत 1834 मे गठित हुआ था । इस कमिशन के चेयरमेन थे थामस बौबिग्टन मैकाले। इसलिए इस कोड का जन्मदाता मैकाले को ही माना जाता है। हालांकि न तो उसने इसे पूरा किया न ही उसके समय यह पारित हुआ।

हुआ यह कि मैकाले की अध्यक्षता वाले प्रथम विधि आयोग ने आईपीसी का जो ड्राफ्ट तैयार किया उसे 1837 मे गवर्नर जनरल को सौंपा गया। सर बार्नस पीकॉक (Barnes Peackock) ने इस ड्राफ्ट का फ़ाइनल रिविज़न किया था। विधि आयोग कि सिफ़ारिशों कि समीक्षा कर इस ड्राफ्ट को अंतिम रूप देने वालों मे सर पीकॉक के अलावा सर जे डबल्यू कोलविले तथा इलियट जैसे विधिशास्त्रियों का भी योगदान था।

यह ड्राफ्ट 1850 मे पूरा हुआ और 1850 मे ही इसे लेजिस्लेटिव असेंबली के समक्ष प्रस्तुत किया गया। लेकिन 1857 के विद्रोह के कारण यह 1860 मे पारित हो सका। इससे पहले ही 1856 मे मैकाले की मृत्यु हो चुकी थी।

भारतीय दंड संहिता की पृष्ठभूमि

संहिता (Code) का शाब्दिक अर्थ होता है “संहतित” यानि एकत्रित किया हुआ। दरअसल उस समय देश मे विभिन्न तरह के आपराधिक विधि (criminal law) लागू थे। हिन्दू और मुस्लिम दोनों समुदाय अपने-अपने व्यक्तिगत विधि (personal law) से शासित होते थे। लेकिन ऐसे कोई आपराधिक मामला जिसमे भिन्न धार्मिक समुदाय के व्यक्ति शामिल होते थे, तो ऐसे मे यह कठिनाई होती थी कि कौन-सी विधि लागू हो? क़ानूनों मे क्षेत्रीय आधार पर भी बहुत भिन्नताएँ थी।

अतः एक ऐसे सामान्य विधि (common law) की जरूरत महसूस की जा रही थी जो धर्मनिरपेक्ष रूप से समस्त देश मे लागू हो। इसी उद्देश्य से बंबई प्रेसीडेंसी के गवर्नर एनीक्सटन के निर्देशन मे एनीक्स्टन कोड तैयार किया गया जिसमे मात्र 44 धाराएँ थी। लेकिन इसका महत्त्व इस कारण है कि यह देश की पहली दंड संहिता (penal code) थी। ऐसे ही प्रयासों और जरूरतों का अंतिम परिणाम था भारतीय दंड संहिता, 1860 (Indian Penal Code)।

भारतीय दंड संहिता के स्रोत

आईपीसी के मुख्य रूप से चार स्रोत थे, अर्थात इन चार तत्त्वों का इस पर सबसे अधिक प्रभाव था –

- ब्रिटिश कॉमन लॉ;

- भारतीय न्याय व्यवस्था की आवश्यकताएँ;

- नेपोलियन कोड; और

- एडवर्ड लिविंगस्टोन का लूसियाना कोड, 1825

भारतीय दंड संहिता का उद्देश्य (objective)

आईपीसी के उद्द्येशिका (preamble) में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि “भारत [मूल रूप से यह “ब्रिटिश भारत” शब्द था जिसे आजादी के बाद “भारत” कर दिया गया।] के लिए एक साधारण दंड संहिता का उपबंध करना समीचीन है, अतः यह निम्नलिखित रूप मे अधिनियमित किया जाता है … … ”।

इसका तात्पर्य यह हुआ कि इसका उद्देश्य कोई नया कानून बनाना नहीं बल्कि एक सामान्य कानून बनाना था। इसलिए इसने उस समय देश मे प्रचलित कानूनों को समाप्त नहीं किया।

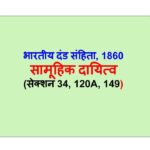

चूंकि आईपीसी एक सामान्य विधि (general law) है इसलिए स्थानीय और विशेष कानूनों को रहने दिया गया। ये कानून जिन कार्यों को दंडनीय बनाते है उन्हे उनके तहत ही दंडित किया जाएगा। लेकिन अगर कोई कार्य आईपीसी और किसी विशेष कानून, दोनों के तहत दंडनीय है, तो वह कार्य आईपीसी द्वारा उसी सीमा तक दंडनीय होगा जहां तक विशेष प्रावधान नहीं है। [चंडी प्रसाद बनाम अब्दुर रहमान, 1894, 22 इलाहाबाद, 131]

21 thoughts on “भारतीय दण्ड संहिता: सामान्य परिचय- भाग 1.1”

I am extremely impressed together with your writing skills as smartly as with the structure for your weblog.

Is this a paid theme or did you customize it yourself?

Either way keep up the excellent high quality writing, it’s uncommon to

look a great weblog like this one today. Leonardo AI x Midjourney!

I know this if off topic but I’m looking into starting my own blog and was wondering what all is required to get set up? I’m assuming having a blog like yours would cost a pretty penny? I’m not very internet smart so I’m not 100 sure. Any tips or advice would be greatly appreciated. Kudos

I dugg some of you post as I thought they were very useful invaluable

It’s actually a cool and useful piece of info. I am glad that you shared this helpful info with us. Please keep us informed like this. Thanks for sharing.

Very interesting information!Perfect just what I was searching for! “Peace, commerce and honest friendship with all nations entangling alliances with none.” by Thomas Jefferson.

This is the right blog for anyone who wants to find out about this topic. You realize so much its almost hard to argue with you (not that I actually would want…HaHa). You definitely put a new spin on a topic thats been written about for years. Great stuff, just great!

Needed a new app for some mobile fun, and u888app didn’t disappoint. Easy to download and install, runs smoothly, and the game selection is solid. Thumbs up! u888app

Enjoyed reading this

It¦s actually a cool and helpful piece of info. I am glad that you simply shared this helpful information with us. Please keep us informed like this. Thanks for sharing.

Great summary

Deference to post author, some good selective information.

Can I just say what a relief to seek out someone who really knows what theyre talking about on the internet. You positively know learn how to bring a problem to light and make it important. Extra people must learn this and understand this side of the story. I cant believe youre no more fashionable since you undoubtedly have the gift.

Been using Bong88 agent for a while now, and it’s been a great experience. Easy to manage my account and get the latest updates. Highly recommend using an agent for a smoother experience. bong88 agent

Whats up very cool website!! Man .. Excellent .. Wonderful .. I will bookmark your site and take the feeds alsoKI’m happy to search out so many helpful info here within the put up, we want work out extra strategies on this regard, thank you for sharing. . . . . .

Hey everyone! Just wanted to share a reliable link188betmoinhat I’ve been using. Tired of searching for working links? This one seems to be consistently updated. Give it a shot!

Gotta say, 26abet isn’t bad. Smooth navigation, everything’s where you expect it to be. Solid choice for killing some time. Worth checking out from my end! Give 26abet a go!

Trying to get logged in to gobetplaylogin. Website looks alright but I am new here. Here’s the link for those interested: gobetplaylogin

Heard about ‘code bắn cá zagoo’ and had to investigate. The Zcazagoo platform has something really interesting. If you are looking for some fishing fun check it out here: code bắn cá zagoo.

Qq88gg is where it’s at, give it a try! If you don’t you are missing out big time! qq88gg

Hi my loved one! I want to say that this article is amazing, great written and come with almost all significant infos. I would like to see extra posts like this .

I don’t think the title of your article matches the content lol. Just kidding, mainly because I had some doubts after reading the article.